すぐできる節税!ふるさと納税で得しよう!

すぐに実践できる節税述 ふるさと納税編

2008年から開始された『ふるさと納税』、各自治体が準備しているお礼品も豪華になり、手続の簡素化もどんどん進んでいます。

満足度も高く、手軽に利用でき、誰もが知っている人気制度となりました。

新鮮な海鮮やお肉を受け取れて大満足!!

でも、ふるさと納税がなぜ得なのか、疑問に思っている方も多いのではないでしょうか?

▶今回の記事を読むことで

・ふるさと納税で得する仕組み

・ふるさと納税のやり方

が分かります。

それでは早速見ていきましょう!

ふるさと納税のイメージ

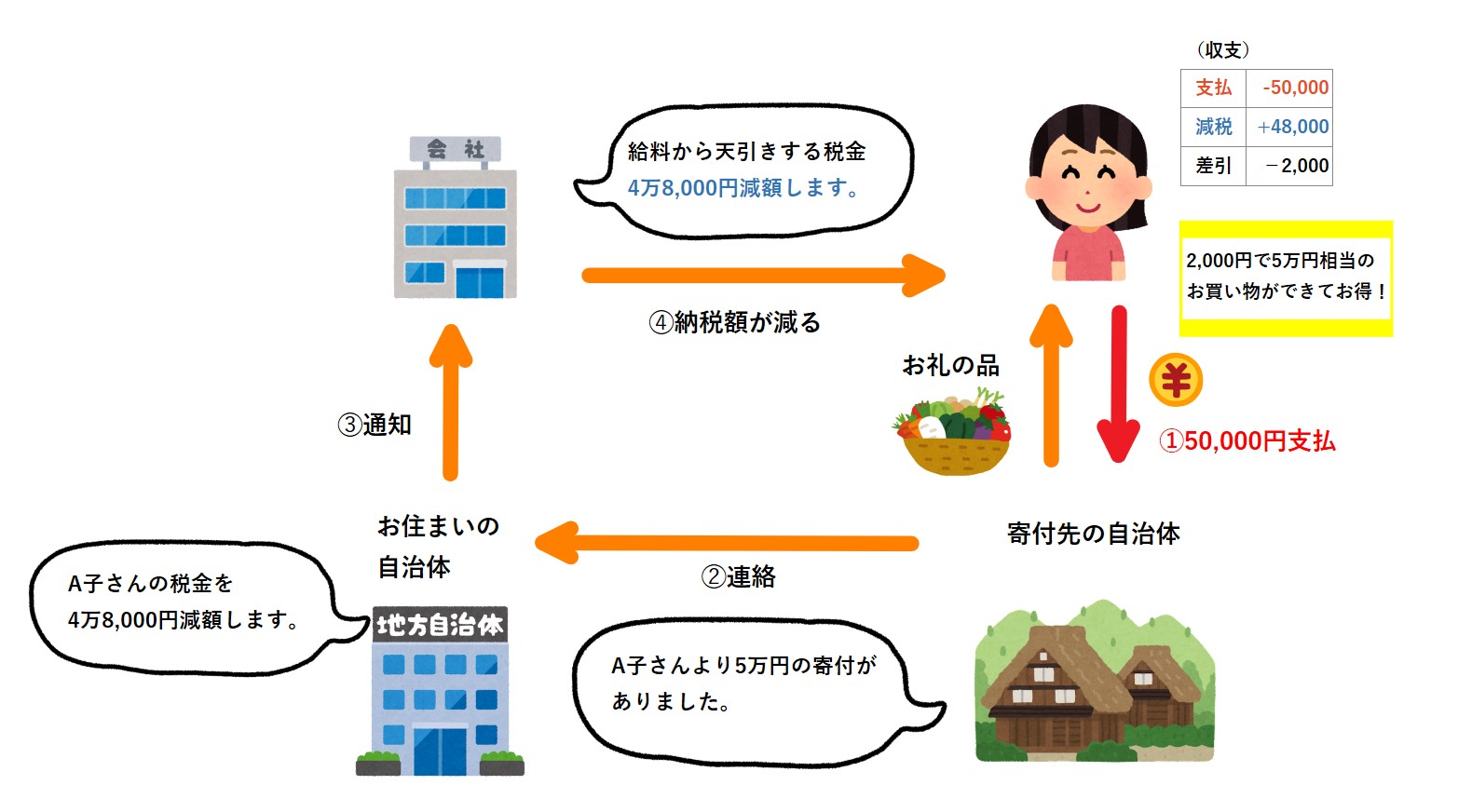

まずはおおまかな制度のイメージを下の図で確認してみましょう。

▼クリックで拡大します。

右上から順に時計回りに見ていきます。

女性をA子さんとします。

①A子さんは、お目当ての返礼品がある自治体に50,000円の寄付をします。

寄付先からは50,000円相当のお礼の品が送られてきます。

➁寄付先の自治体から、A子さんのお住まいの自治体に、寄付を受けた旨の連絡がされます。

➂A子さんのお住まいの自治体から、A子さんの勤務先へ、住民税を減額する旨の通知がされます。

➃勤務先は、住民税を減額し、給料に反映します。

A子さんの収支を追ってみましょう。

最初に50,000円支払うのですが、後で48,000円分住民税が減るので、

差引2,000円の出費ということになります。

つまり、A子さんは2,000円の出費で50,000円分の返礼品を手に入れることができたということになります。

『ふるさと納税』の最大のメリットは、

2,000円の出費で、2,000円以上の価値のあるものを買えるという点になります。

とってもお得ですよね!

最終的には2,000円の出費で済むのですから、出来るだけ高額なものを買いたい!と考えたくなります。

実際に、無制限に高額な商品を買えるのでしょうか?

答えはNOです。

寄付額には上限があり、上限を超えると2,000円の出費のままで商品を購入することが出来なくなってしまいます。

では、寄付額の上限はいくらになるのでしょうか。

寄付額の上限はいくら?

ここで、もう一度図を見てみましょう。

A子さんは今回50,000円の支出をし、48,000円の税金の減額があったからこそ、2,000円の出費で

50,000円の返礼品を手にすることができたのです。

これは、別の言い方をすると、

50,000円の返礼品を2,000円の出費で手に入れるためには、税金が少なくとも48,000円以上課税されていないと

メリットがないとも言えます。

税金の金額は寄付される方の年収や、家族構成、加入している保険などによって変わってきます。

当然、寄付額の上限も連動して変わります。

ふるさと納税の限度額の計算は少々複雑で、税金の知識がないと難しいものとなっています。

ここは、自力で計算しようとせず、計算ができる便利サイトを利用して判定してみましょう。

寄付額の上限の確認と申込のしかた

実際にふるさと納税サイトを使ってやってみましょう。

ここでは「さとふる」を利用してやってみます。

Step1 『ふるさと納税控除上限額シミュレーション』を利用して上限額を確認

https://www.satofull.jp/static/calculation01.php

▶アドバイス

上限額目いっぱいにふるさと納税をしてしまうと、年収などの変化があった場合に余裕がなくなってしまいます。

上限額より少し少なめの金額で予算をとり、余裕をもつと良いでしょう。

Step2 欲しいお礼品をみつけて寄付の申し込みをする

▼さとふる

Step3 お礼品と証明書がご自宅に到着

Step4 マイナンバーカードのコピーと申請書を自治体に郵送

▶手続上の注意点

『ふるさと納税』を利用したときの手続きは、寄付をした自治体に申請書とマイナンバーのコピーを郵送するだけで完了します。

ところが、6か所以上の自治体に寄付をしたときは別途、確定申告が必要と決められていますのでお間違えの無いようご注意ください。

さっそくやってみましょう!

意外に簡単にできちゃう「ふるさと納税」。やったことがない方はぜひこの機会にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?